NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の請求で分かった、各省庁の「大臣の日程表」がことごとく廃棄されていた件だが、大変な事態であるにもかかわらず、共同系列のメディアが最初に報じて以降、この問題を掘り下げようというメディアは意外にも現れない。

マスコミの皆さんの目には「これは大変!」とは映らないのだろうか?

その顔の真ん中についているのは、節穴か?と言いたい。

前回の記事はこちら。

ここへ来て、意外なことに「掘り下げ記事」がNHKから出た。

テレビ・ラジオの「ニュース」としてではなく、NHKWEBサイトの特集記事としてなので、ひょっとしたら、こういう形だと、記事の内容に関する社内の締め付けが少し緩いのかもしれない。

平たく書かれた素晴らしい記事なので、ぜひ一読をお勧めしたい。

NHKのネット記事は、一定期間が過ぎると削除されることが多いので、抜粋しながら「掘り下げ」を確認しようと思う。

この中では、前回のブログで疑問を持った点、

「なぜ防衛省が表中にないのか」

が、明らかになっていた。

やはり回答がなかっただけだったのだ。

過去に不祥事を厳しく追及された防衛省だけに、「ひょっとして」という希望も少し抱いたのだが、まぁ、現政権下ではこれが現実的だろう。

現政権に「良心」なんぞというものを期待する方がどうかしているとも言える。

我ながら、バカバカしい期待をしたものだ。

そしてNHK取材班は、公文書の扱いを取りまとめている内閣府にこう聞いてみた。

「どうして短期間で廃棄できるのか?」

なぜなのか、その理由は日程表の保存期間を定めた国の指針にあるといいます。

指針によると、その保存期間を1年未満にできると書かれています。つまり1年未満で廃棄できるから、仮に即日や短期間で廃棄されても問題ないということでした。

さほど意外でもない。

「だって違法じゃないもん」要するに、そういう回答だ。

菅官房長官ですら、官邸の面会記録が保存されていないことについて、

政府の『行政文書の管理に関するガイドライン』の保存期間1年未満ルールを前提に、「適正に管理されている」と述べている。(2019年4月15日)

政府にとってのみ都合のいい、困った「ルール」なのだ。

いつからこんな困ったルールが出来たのか。

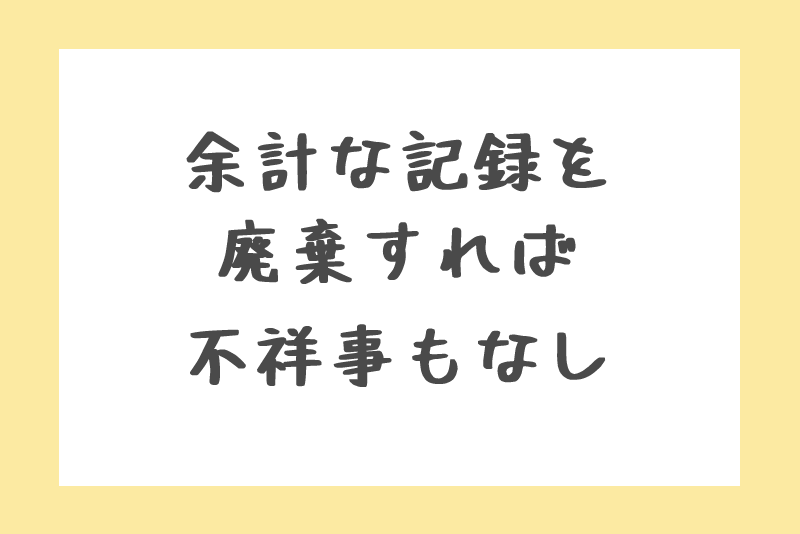

「あいまい」な形で1年未満のルールは、ずっと前からあったものの、あることをきっかけに、この「1年未満ルール」が、

明確に「廃棄」の言い訳となるように改正された。

それはいつのことか?

このNHK取材班は、なかなかにしていい方向に、さらに話題を掘り下げる。

財務省の森友学園との国有地売却をめぐる交渉記録、そして、防衛省の南スーダンでのPKO活動の日報をめぐる問題。

そうなのだ。それなのだ。

これらの不祥事が相次いだことを受け、政府の諮問機関である公文書管理委員会での議論を経て一部改正されたのだが(2017年12月26日)、その内容は、「保存」に向けたものではなく、「いかに合法的に破棄するか」を追求したものだった。

「行政の効率化」というのがその理由で、定型的・日常的な業務連絡、出版物を編集した文書などが1年未満に廃棄できるものとして例示されます。

ところが、そこに今回の大臣の日程表も加えられていたのです。

これには当時、議論に参加した有識者からも「日程表は歴史の検証に必要だ」と異論の声も上がったそうですがそのまま日程表は1年未満の保存文書として、扱われることになりました。

文章改ざんという前代未聞の不祥事を受けての話し合いのはずなのに、なにゆえ論点が「行政の効率化」なのだ。

大臣の日程表を「1年未満ルール」に該当させるのは、さすがに問題があるのでは?と良心的な疑義を唱える委員もいたようで、議事録にはこんな記述が残されているという。

そこでは、大臣の日程表などは1年未満の保存から外すべきではないかという意見が出されたのに対する、内閣府の見解が記されていました。以下がその内容です。

「日程表のすべてが直ちに1年未満になるというわけではありません。例えば大きな災害があった場合の日程でありますとか、重要法案の国会審議に係る日程等、そうした場合については、歴史公文書等あるいは跡づけ、検証が必要な資料として、1年以上として保存しないといけない場合もあると考えてございます。(以下略)」

これ、当時報道されたのを覚えているよ。

政府 公文書管理ガイドライン見直しへ考え方示す

保存期間が1年未満とされた文書でも、行政運営が適正か検証するのに必要な文書は原則として1年以上保存するとしています。https://t.co/ho2lg9qqJo

⇨検証に必要かどうかは、どこの誰が判断するの?— 毛ば部とる子 (@kaori_sakai) 2017年9月20日

NHKだけでなく、このガイドライン改正案を報道したほとんどのマスコミの論調は、

平たく言えば、「大事なものはきちんと選んで取っておくから大丈夫らしい」

というニュアンスの安心報道ばかりだった。

「原則として」・・

これ、官僚用語で「気ままに」って意味だよ。

ガイドラインに「原則として」「必要な書類は」という言葉が現れた時点で、こうなることは素人でも大方予想がついていた。

あの前代未聞の改ざん事件を経て、改正されたガイドラインが、さらに破棄を合法化するものになっているのだからイヤハヤである。

なんでこんなことになってしまうのか?

ガイドラインの現物を内閣府HPに見に行って納得がいった。

笑えてくる。

文書改ざん問題で、ど真ん中にいた人が決定してるんじゃしょうがない。